L'incontournable Mont-Royal

Après 1 mois et demi à reporter la visite du Mont-Royal pour diverses raisons, on la enfin fait! Et j'ai beaucoup aimé (à part mes trois chutes). On se croit en pleine nature, alors qu'on est au cœur du centre ville. Vraiment dépaysant comme visite. Surtout que nous avons croisé des skieurs de fond et des gens dévalant les pentes en luge.

|

| Vue depuis le belvédère Kondiaronk |

On est monté à partir de la rue Peel (métro Peel). Grâce aux escaliers, on a mis environ 20 minutes pour monter jusqu'au belvédère Kondiaronk. Il offre la vue la plus connue de Montréal et également sur le fleuve Saint-Laurent. Mais ce n'est pas le seul, il y a également le belvédère Camilien-Houde (prévu pour une prochaine fois), donnant sur le nord de la ville, et en particulier sur le stade olympique.

Carte des chemins de promenade principaux et secondaires (en vert clair) :

Les belvédères sont les points de vue touristiques principaux, mais il en existe d'autres, bien indiqués sur la carte, via ce lien ➔

Donc sur le mont on peut patiner, faire de la luge, mais aussi du ski de fond et des raquettes. Tous les équipements sont en location au rez-de-chaussée du pavillon du lac aux Castors.

Toutes les activités et les info dans ce lien ➔ http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/activites-et-services/activites-de-plein-air.sn

***

Les photos de cette journée

|

| Point de départ de l'ascension, depuis la rue Peel |

|

| Des skieurs de fond |

|

| En direction du belvédère Kondiaronk |

|

| La vue sur Montréal et le Saint-Laurent depuis le belvédère Kondiaronk |

|

| Le chalet du Mont-Royal, face au belvédère Kondiaronk |

|

| Le belvédère Kondiaronk |

|

| Parking proche du lac aux Castor et du belvédère Kondiaronk |

|

| Spot de luge |

|

| Spot de luge et le lac aux Castors gelé |

|

| Un bonhomme de neige enthousiaste |

|

| Vue sur la ville |

|

| Retour vers la rue Peel |

|

| Montréal depuis le bas du Mont-Royal (proche rue Peel), juste après le couché de soleil |

***

L'histoire du Mont-Royal

L'histoire du Mont-Royal

Le Mont-Royal fait partie des dix collines montérégiennes. Ce dernier terme pointe les reliefs s'étalant entre les régions de Montréal, de la Montérégie et de l'Estrie.

Mont-Royal est constitué lui-même de trois sommets, qui sont la Petite Montagne (ou mont-Westmount) , l'Outremont et la Grosse Montagne, c'est-à-dire la colline Mont-Royal. Respectivement de 201 m, 211 m et 234 m.

À la préhistoire déjà l'endroit était un lieu apprécié, dut à sa situation géographique avantageuse. Proche du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Richelieu et de la rivière des Outaouais. Où la forêt, la faune, la flore et les ruisseaux apportaient les besoins nécessaires pour en faire un endroit de vie idéal, pour la population amérindienne.

L'endroit fût baptisé par Jacques Cartier en 1535.

Montréal est fondée officiellement en 1642, par Jeanne Mance et Paul Chomedey de Maisonneuve. C'étaient des missionnaires souhaitant convertir au catholicisme les habitants primitifs de la région. Ils font parties de la Société des Messieurs et Dames de Notre-Dame de Montréal (créée en France).

La croix de Mont-Royal représente la reconnaissance de Paul Chomedey de Maisonneuve (premier gouverneur), quand une crue violente du Saint-Laurent n'a heureusement pas atteinte le fort Ville-Marie (sur la pointe-à-Callière). Cette construction protégeait les habitants des attaques iroquoises.

Mont-Royal est constitué lui-même de trois sommets, qui sont la Petite Montagne (ou mont-Westmount) , l'Outremont et la Grosse Montagne, c'est-à-dire la colline Mont-Royal. Respectivement de 201 m, 211 m et 234 m.

|

| Source : http://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal//sites/default/files/3_photo_aerienne_mont_royal_echelle_montagne.pdf |

À la préhistoire déjà l'endroit était un lieu apprécié, dut à sa situation géographique avantageuse. Proche du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Richelieu et de la rivière des Outaouais. Où la forêt, la faune, la flore et les ruisseaux apportaient les besoins nécessaires pour en faire un endroit de vie idéal, pour la population amérindienne.

L'endroit fût baptisé par Jacques Cartier en 1535.

Montréal est fondée officiellement en 1642, par Jeanne Mance et Paul Chomedey de Maisonneuve. C'étaient des missionnaires souhaitant convertir au catholicisme les habitants primitifs de la région. Ils font parties de la Société des Messieurs et Dames de Notre-Dame de Montréal (créée en France).

La croix de Mont-Royal représente la reconnaissance de Paul Chomedey de Maisonneuve (premier gouverneur), quand une crue violente du Saint-Laurent n'a heureusement pas atteinte le fort Ville-Marie (sur la pointe-à-Callière). Cette construction protégeait les habitants des attaques iroquoises.

|

| La version contemporaine, de 1924, de la croix du Mont-Royal Source : http://www.dronestagr.am/montroyal-montreal-2/ |

En 1657, les premiers sulpiciens (croyance catholique) arrivent de France. Cette compagnie de prêtres de Saint-Sulpice (créée en France en 1641) a pour but d'évangéliser le territoire, de maintenir la foi catholique et elle formait également les membres du clergé.

Les sulpiciens s'occuperont d'abord de la paroisse Notre-Dame de Montréal, avant de posséder la seigneurie de l'île de Montréal en 1663. En tant que seigneurs, ils s'attribuent des terres sur le flan sud de la montagne, où est bâti un édifice fortifié de taille modeste. Ils cultiveront aussi les terres alentours.

|

| Source : http://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/histoire/1642-1792 Premier édifice des sulpiciens sur le flan sud de Mont-Royal |

À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la montagne est occupée en partie par les paysans, des artisans, tandis que le flan nord commence à être habité par les notables de la ville.

Le nom de l'Université McGill, située au Nord-Est du Mont-Royal, vient justement d'un des notables qui vivait sur la montagne, James McGill. Ce marchant de fourrures d'origine écossaise était l'un des hommes les plus riches de Montréal grâce à ce commerce. Il était également un magistrat et un membre du gouvernement de la ville. Enfin, il a travaillé au développement de l'instruction publique, chose qui lui tenait particulièrement à cœur. Il a d'ailleurs participé à la création de l'Institut royale pour l'avancement des sciences.

À sa mort, il lègue des terres et sa maison rurale (Burnside), le tout destiné à cet Institut. Dans le but de permettre la construction d'une université et de promouvoir ainsi l'éducation et le savoir. L'université McGill sera achevée en 1821.

À partir des années 1850, avec l'arrivée de la Révolution Industrielle, Montréal devient la ville la plus peuplée du Canada, mais aussi la plus riche grâce aux nombreuses industries. Mais toute cette activité rend la ville sale et propice aux épidémies. Ainsi Mont-Royal devient un point d'air sain apprécié. Cet aspect attire la population plus aisée sur le flan sud, qui bâtissent des maisons de haut standing.

L'hygiénisme s'inscrit aussi dans l'établissement, dès 1852, de cimetières sur la colline, pour séparer les morts et les vivants. Ces cimetières regroupent les confessions protestantes, catholiques et juives.

C'est également à partir des années 1850, que la population émet le souhait de créer des espaces verts protégés, pour éviter la destruction du paysage, mais aussi permettre à la population de profiter d'endroits naturels.

Il en résulte qu'entre 1872 et 1875, la ville exproprie des terrains, environ 200 hectares, qui seront destinés à la constitution du parc du Mont-Royal (inauguré en 1876).

Le parc du Mont-Royal est conçut par Frederick Law Olmsted, architecte-paysagiste de très grande renommée (c'est lui qui a imaginé Central Park).

C'est au XXe siècle que les équipements, tels que le chalet, le lac aux Castors et le belvédère Kondiaronk seront installés. Le parc de Mont-Royal prend désormais une dimension ludique, renforcée par les activités de plein air et sportives (ski, luge, etc). Les institutions religieuses, les hôpitaux et les universités accroissent leurs présences physique ou bien se construisent.

Sur le flan nord, l'oratoire Saint-Joseph est bâtit à partir de 1922, remplaçant une petite chapelle de 1905.

Avec les années 60, on construit une route et des parkings pour accéder facilement à la montagne. Tout autour de Mont-Royal, l'urbanisation est totale. Et si certains souhaitent une expansion urbaine sur la montagne, le parc Mont-Royal évite heureusement l'invasion.

Dans les années 80, la construction de grands building est contrôlée pour éviter de gâcher la vue depuis et vers le Mont-Royal. Jusqu'à aujourd'hui il y a une véritable volonté de protection de cette entité, de la part de la ville comme de celle des habitants.

En 1986 est d'ailleurs créée l'association Les Amis de la Montagne, qui a pour mission d'après leur site "de protéger et de mettre en valeur le Mont-Royal en privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation à l'environnement".

Leur site instructif, par ici ➔ http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/accueil.sn

Durant l'année 1987, l'endroit devient un Site du patrimoine montréalais, avant d'évoluer en 2012 en site patrimonial du Mont-Royal. C'est-à-dire "un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public" (d'après le Conseil du Patrimoine Culturel du Québec).

Et en 1992, la ville met en place un Plan de mise en valeur du Mont-Royal pour garantir sa protection et ses évolutions futures potentielles.

Le 9 mars 2005, l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal est créé. Puisque d'après un extrait du décret, il "est un territoire qui englobe des espaces verts et des espaces construits dont les qualités naturelles et culturelles sont reconnues, et qui mérite d'être protégé du fait de sa rareté comme ressource non renouvelable, et de sa représentativité comme lieu emblématique national".

Mont-Royal est véritablement un site incontournable.

À sa mort, il lègue des terres et sa maison rurale (Burnside), le tout destiné à cet Institut. Dans le but de permettre la construction d'une université et de promouvoir ainsi l'éducation et le savoir. L'université McGill sera achevée en 1821.

À partir des années 1850, avec l'arrivée de la Révolution Industrielle, Montréal devient la ville la plus peuplée du Canada, mais aussi la plus riche grâce aux nombreuses industries. Mais toute cette activité rend la ville sale et propice aux épidémies. Ainsi Mont-Royal devient un point d'air sain apprécié. Cet aspect attire la population plus aisée sur le flan sud, qui bâtissent des maisons de haut standing.

L'hygiénisme s'inscrit aussi dans l'établissement, dès 1852, de cimetières sur la colline, pour séparer les morts et les vivants. Ces cimetières regroupent les confessions protestantes, catholiques et juives.

C'est également à partir des années 1850, que la population émet le souhait de créer des espaces verts protégés, pour éviter la destruction du paysage, mais aussi permettre à la population de profiter d'endroits naturels.

Il en résulte qu'entre 1872 et 1875, la ville exproprie des terrains, environ 200 hectares, qui seront destinés à la constitution du parc du Mont-Royal (inauguré en 1876).

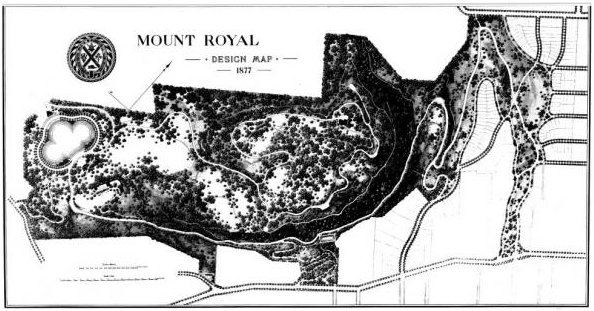

Le parc du Mont-Royal est conçut par Frederick Law Olmsted, architecte-paysagiste de très grande renommée (c'est lui qui a imaginé Central Park).

|

| Plan du parc de 1877 du Mont-Royal, par Frederick Law Olmsted Source : Ville de Montréal, Service des parcs |

Sur le flan nord, l'oratoire Saint-Joseph est bâtit à partir de 1922, remplaçant une petite chapelle de 1905.

Avec les années 60, on construit une route et des parkings pour accéder facilement à la montagne. Tout autour de Mont-Royal, l'urbanisation est totale. Et si certains souhaitent une expansion urbaine sur la montagne, le parc Mont-Royal évite heureusement l'invasion.

Dans les années 80, la construction de grands building est contrôlée pour éviter de gâcher la vue depuis et vers le Mont-Royal. Jusqu'à aujourd'hui il y a une véritable volonté de protection de cette entité, de la part de la ville comme de celle des habitants.

En 1986 est d'ailleurs créée l'association Les Amis de la Montagne, qui a pour mission d'après leur site "de protéger et de mettre en valeur le Mont-Royal en privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation à l'environnement".

Leur site instructif, par ici ➔ http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/accueil.sn

Durant l'année 1987, l'endroit devient un Site du patrimoine montréalais, avant d'évoluer en 2012 en site patrimonial du Mont-Royal. C'est-à-dire "un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public" (d'après le Conseil du Patrimoine Culturel du Québec).

Et en 1992, la ville met en place un Plan de mise en valeur du Mont-Royal pour garantir sa protection et ses évolutions futures potentielles.

Le 9 mars 2005, l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal est créé. Puisque d'après un extrait du décret, il "est un territoire qui englobe des espaces verts et des espaces construits dont les qualités naturelles et culturelles sont reconnues, et qui mérite d'être protégé du fait de sa rareté comme ressource non renouvelable, et de sa représentativité comme lieu emblématique national".

Mont-Royal est véritablement un site incontournable.

***

Sources utilisées pour l'écriture de cet article↴

http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/accueil.sn

http://www.cpcq.gouv.qc.ca/

http://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/front

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page_pageid=7377,94551572&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=81

https://www.mcgill.ca/about/fr/histoire/jamesmcgill

https://aapq.org/sites/aapq.org/files/dchartier_olmsted-vision-mont-royal.pdf

Commentaires

Enregistrer un commentaire